June 15, 2001

屋外光無線通信システム導入ガイドライン ◆◆ 目 次 ◆◆

まえがき 第1章 屋外光無線の概要 第2章 伝送品質 第3章 機械インターフェイス 第4章 電気インターフェイス 第5章 仕様表現 第2章 伝送品質

本章は、屋外光無線機器の稼働率と伝送距離について、定義および推奨モデルを提示する。

本ガイドラインは、基準地域(東京)において過去10年間の気象データをもとに期待できる通信の稼働率となる統計的な視程距離を算出し、これに見合った形式で各光無線機器の伝送距離表現を行うことを推奨する。

稼働率と伝送距離の定義および気象データにおける視程距離の累積確率の関係は次の通りとなる。

定義 : 年間を通じて終日稼働する場合、所定品質で回線が維持される割合 (詳細は2.3項参照)

定義 : 一定の稼働率を確保できると期待できる距離 本ガイドラインとしては下記のモデルを推奨する 標準距離: 稼働率 99.9% 以上を基準地域(東京)において期待できる距離 最大距離: 稼働率 99.5% 以上を基準地域(東京)において期待できる距離 最小距離がある場合は明記 例: 100~1000m 標準 500m 稼働率として、次の2通りの定義を採用する。

① BER(Bit Error Rate)ベースでの測定/ITU-Tに準じた定義 稼働率(%)=100-不稼働率(%) 不稼働率(%)=(不稼働時間/年間総時間)×100 1秒間におけるBERが1×10-3を越える時間をSES(Severely Errored Second) として、SESが連続して10秒以上継続する時間を不稼動時間とする。

BER: 単位時間当たりの全伝送ビット数に対する符号誤りの割合。従来の低ビットレートの伝送システム設計上では単位時間は長時間とされていたが、高速IP回線を前提とした本案では、1×10-9を計測できる時間以上の長さとする。 ITU-T: 国際電気通信連合-電気通信標準化部門

② 使用目的に合致した個別の定義 所定の通信を行うに当たり、要求される通信品質を満足し得る時間率。

基本的に時間は年間を通じた終日稼働を前提とする。

使用条件と品質を明記する。稼働率は気象データにおける視程距離の累積確率※1から、個々の装置が伝搬路上で許容できる光波減衰量をもとに算出される。 ただし、鳥の通過やシンチレーション※2等によるバーストエラー、装置の設置条件に起因する制約(太陽光の影響等)は計算対象外とする。

バーストエラー: 一連のデータ列中に連続して存在する複数ビットのデータ誤り。BERとしては悪い値となるが、TCP/IP通信上では頻度が高くない限り、影響は少ない。

※1視程:

気象台で観測されるデータの一種で水平方向の視認可能距離。屋外光無線通信においては、降雨、雪、霧など様々な気象条件が存在し、光波減衰の程度がそれぞれの事象で異なるのはもちろんのこと、同じ事象でも状態によっては大きな相違が現れることが知られている。そこで、従来から見通し可能距離(対象物体からの光が観測者に届く距離。霧や雨で散乱・吸収が大きくなると遠くまで見えない→光波減衰量が大きい。)、すなわち視程は光波減衰量との間に相関があることが示されていた。光無線で使用される波長域は、人間の可視域の近くであり、光波減衰の程度も大きな差がない。このことは、これまでの各社の実験データからも裏付けられている。

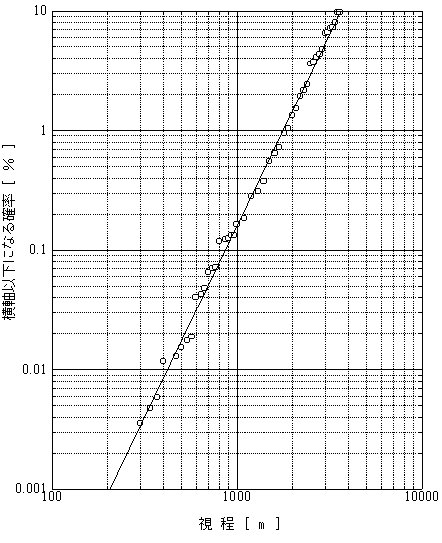

以上の理由により、本ガイドラインとしては、この視程データの過去10年間の累積確率を稼働率算定のための標準資料とする。(図2-1参照) この視程の累積確率から、次に示す①式で与えられる光波減衰量をもとに個々の装置の所定距離による稼働率が推定される。

*稼働率推定上の減衰量の評価式

視程距離 V(km) を用い、σ=13/V (dB/km) -----① を適用する

本計算式の適用は、現状では0.8μm帯の波長域までにとどめる

稼働率算出上、他の評価式を適用する場合はその旨を明記する

[参考]降雨の場合の減衰量としては以下の数値を参考として示す。

目安表現: 小雨(2.5mm/hr) ------- -2.8dB/km 中雨(12.5mm/hr) ------- -7.8dB/km 大雨(25mm/hr) ------- -12dB/km 豪雨(100mm/hr) ------- -28.9dB/km

※2シンチレーション:

大気中の気体塊の揺動によりもたらされる光波屈折率変動に伴う受信点での受信強度変動。シンチレーションは、伝送距離や設置環境や気象条件によって大きく変動するが、概して温度変化が大きい晴天時に大きくなり、雨等の悪天候下では小さくなる性質がある。従って、個々の装置が想定している使用環境下では使用上、支障の出ることはない。 [参考資料]

下図は、1989年から1999年までの10年間、東京気象台で観測した視程の累積分布確率を示したものである。

この図から、稼働率99.9%以上を確保するためには、視程距離が約800mで動作できることが光無線装置に求められる。例えば、標準距離1kmと明記する光無線装置は、視程距離約800mとなる減衰(16.25dB)を許容できるシステムマージンを有する必要があり、500mの装置ならば、8.125dBのシステムマージンを要する。

システムマージン:メーカー推奨の設置条件下で所定伝送品質を維持するため、伝搬路上で許容できる光波減推量。

図2-1 視程の累積分布 1) 設置を予定する地域における累積視程分布確率を求める。

データは、(財)気象業務支援センターから気象庁年報(CD-ROM)で入手、または会員になることでインターネット上から入手(メテオi-NETサービス)することができる。[URL : http://www.jmbsc.or.jp/]入手するデータは地上気象観測原簿データであり、いったん表計算ソフトなどで読み出し、その中の視程データを抽出する。ただし、本データは気象台または測候所でのみ測定されているので、非該当地区では最寄りの地区からの推定とならざる得ない。

2) 無線装置のシステムマージンを確認する。

所定距離にて設置した場合、光無線装置の伝送路上で許容される光波減衰量(マージン)を確認する。窓越しの場合、窓ガラスによる減衰を考慮する。

[参考] 0.8μm帯の透過率は、透明板ガラス(6mm厚)の場合、約75%あるのに対して、同じ厚みの熱線吸収ガラスでは約 50~65%に、ミラー状に見える熱線反射ガラスでは、10%程度となる種類もある。(旭硝子建材カタログより)3) 視程の累積分布確率と光無線装置のシステムマージンから推定稼働率を計算する。

例1: システムマージン=20dBの装置を1.5kmの距離で運用した時の推定稼働率 許容される減衰量は 20/1.5=13.3 dB/km

限界視程距離(Vm)は減衰量の評価式①に当てはめ、

13.3=13/Vm より Vm=0.97km となる。

そして、視程の累積分布確率から当該地域での視程が970m以下になる確率(推定不稼働率)を求める。

東京の場合では、視程の累積分布から不稼働率は約0.13%程度となる。

例2: 不稼働率が0.05%以下と推定される距離を求める。 東京の場合、視程の累積分布から、視程距離の累積確率が0.05%以下となる視程距離は、約700mとなる。

したがって当該光無線装置には、700mまでの視程距離が確保できている場合、正常に通信できる性能が要求される。すなわち①式から13/0.7=18.6(dB/km)の減衰量を許容できるシステムマージンが必要となる。

距離1kmで運用する場合には、文字通り18.6dB、500mの距離では9.3dBのシステムマージンが必要となる。(注)

ここで示す稼働率はあくまで推定期待値であり、当該光伝搬区間の地域的気象条件を含むものでないことに留意されたい。特に観測点から離れた地点や、山間部など気象状態が不安定な地点では必ずしも該当するものではない。

| 部会活動状況のページに戻ります→ |

このホームページの著作権は、光無線通信システム推進協議会に属します。無断転用・転載を禁止します。